利上げの影響について

FAS部門 渡辺 隆基

-

outline

-

日本銀行は2022年12月20日に開いた金融政策決定会合において、金融緩和策の修正及び長期金利の上限を「±0.25%程度」から「±0.5%程度」に引き上げました。日本銀行の黒田総裁は「利上げや金融引き締めを意図したものではない」と説明しましたが、日経平均株価は急落、外国為替市場は円高が進んだことから、「事実上の利上げ」に動いたと投資家が受け止めているのではないかといわれております。今回はこの「利上げ」の仕組みを解説し、私たちの生活にどのような影響を与えるのかを考えます。

①利上げについて

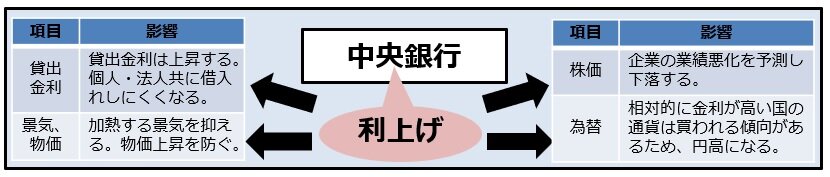

利上げとは、中央銀行(日本銀行)が政策金利を引き上げる金融政策の1つです。政策金利とは短期金利を指しており、短期金利の利上げが長期金利にも波及することを通じて、実体経済に影響を及ぼします。利上げを行うことにより表1のような影響が発生するとされております。

(表1)

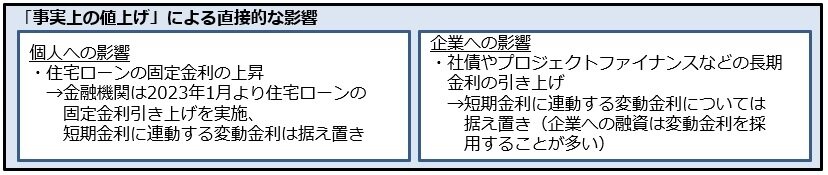

②今回の「事実上の利上げ」が個人・企業に与える影響

今回の「事実上の利上げ」は長期金利の引き上げであることから、直接的には長期金利に連動するものが影響を受けております。この「事実上の利上げ」で直接的に影響を受けるものは表2のとおりです。

(表2)

また、間接的な影響としては、会見後より円高が進んでいることから、円安が落ち着けば物価高に歯止めがかかる可能性があると思料されます。ただ、円高にはインバウンド客の減少や輸出企業の売上減少などのデメリットも生じることがございます。

③今後について

昨今の経済・金融情勢の影響もあることから、今回の「事実上の利上げ」による影響は複雑化しております。2023年4月には日本銀行の総裁交代があることから、今後においても金融政策の修正や変更などの動向には引続き見定めが必要となります。

執筆者紹介

FAS部門 渡辺 隆基

地方銀行での法人・個人に対する融資業務を経て髙野総合会計事務所に入所。現在は中小企業の事業再生業務やM&Aなどのデューデリジェンス業務に従事しています。