「小規模宅地等の特例」シリーズ2

税理士 渡部 以光

-

outline

-

前月号から小規模宅地等の評価特例についての連載が始まり、今月号はシリーズ2として特定居住用宅地の特例について解説させて頂きます。

特定居住用宅地の特例

小規模宅地等の特例が設けられた趣旨は、相続税の課税によって相続人の生活基盤が脅かされる事態を避けることを目的に設けられたものです。特定居住用宅地の特例の要件を充足した場合、330㎡を限度面積として相続税評価額の80%相当額を減額することができ、その適用可否によって相続税の負担額に大きな影響を及ぼします。

1.特例の適用を受けるための要件

居住の継続及び所有の継続の期間は相続税の申告期限までとなります。

※1 別居親族については、被相続人に配偶者も同居の法定相続人もいない場合で、相続開始前3年以内に持ち家に居住していない者が取得する場合に限られます。

・ 持ち家とは、日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋をいい、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。

2.持ち家のない相続人の「家なき子」の特例

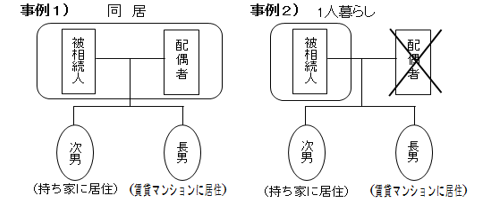

相続税において持家に住んでいない相続人を優遇する制度として、通称「家なき子」の制度があります。この制度の適用を受けるための要件は上記1の表の取得者が『別居親族』の場合が該当します。それでは事例を基に「家なき子」に該当するかどうかを判定します。

事例1>長男は持ち家はないが被相続人の配偶者がいるため、長男が被相続人の宅地等を相続したとしても「家なき子」の特例は適用できません。

事例2>この事例では被相続人の配偶者はもう既に他界されており、次男は持ち家に居住し被相続人と同居していないため長男が被相続人の宅地等を相続する場合、長男は「家なき子」に該当し特例を適用することができます。

ご不明な点やご相談は、お気軽に弊社担当者へお問い合わせ下さい。